HOME BUILDING TIPS お役立ちコラム

焼杉外壁の魅力とデメリット!選ぶ前に知りたかった経年変化のこと

こんにちは。凰建設代表取締役の森亨介です。

「焼杉ってかっこいいけど、汚れたり劣化したりしないの?」

確かに、焼杉には他の素材にはない魅力や経年変化など独特の性質があります。

この記事では、焼杉の魅力から見落としがちなデメリット、そして付き合い方のコツまで、「焼杉を選んだ人が後悔しないために知っておきたい話」をまとめました。

焼杉は、ただの外壁材ではありません。時間とともに育て、愛着を深めていく「暮らしのパートナー」として、本当に価値のある選択なのか。

ぜひ最後までお読みいただき、ご自身の理想の暮らしと重ね合わせてみてください。

この記事で得られる4つの答え

・焼杉外壁は自然素材ならではの美しさと高い耐久性を兼ね備え、経年変化を楽しめる魅力がある。

・表面の炭による服の汚れや周辺環境による変化の違いなど、使用上の注意点を理解しておくことが重要。

・三角焼き(手焼き)とバーナー焼き(機械焼き)では、見た目や耐久性に違いがあり、目的に応じて選ぶべきである。

・焼杉外壁は「変化を楽しみ、手をかけて育てる暮らし」を望む人に最適な、長く愛せる外壁材である。

Contents

焼杉外壁の魅力と特徴

焼杉とは?日本伝統の外壁材の魅力

焼杉(やきすぎ)は、日本の伝統的な木材加工技術のひとつで、表面を焼いて炭化させることで耐久性を高めた外壁材です。この技法は江戸時代から続くとされ、特に西日本の海沿い地域などで古くから使用されてきました。

焼くことで木の表面に炭化層が形成され、水分や害虫の侵入を防ぐ効果があります。そのため、防腐性・防虫性に優れ、長持ちする建材として、現在でも高く評価されています。

焼杉は化学薬品を一切使わずに仕上げられるため、環境にも人にもやさしい素材として、近年では特に注目を集めています。工業製品の外壁材とは異なり、自然との共生を感じられる建材として評価されているのです。

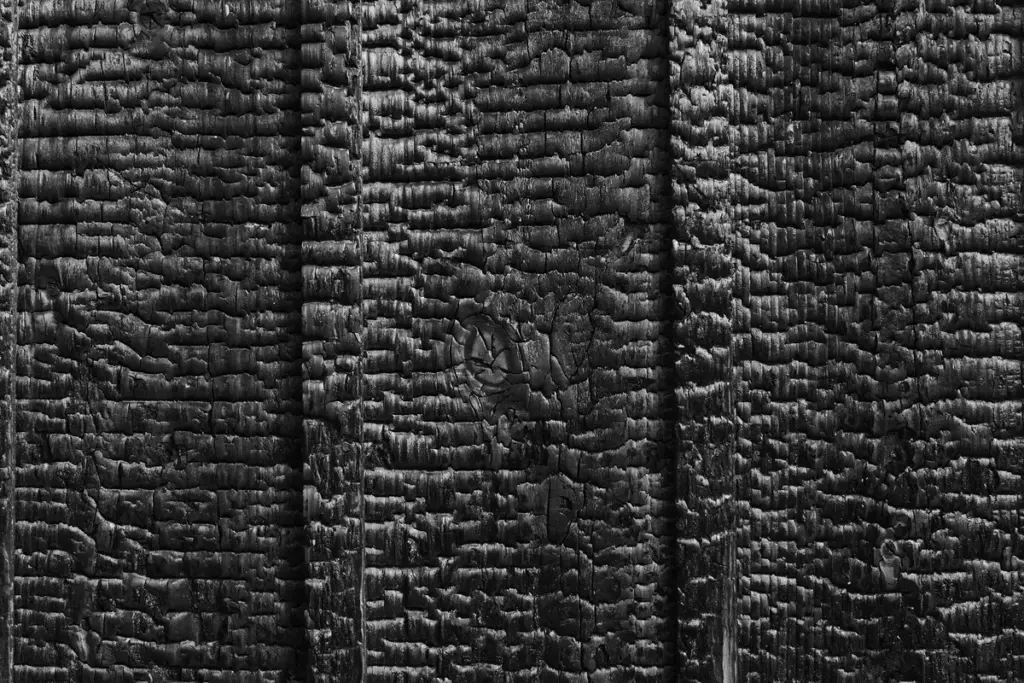

そして何よりも、焼杉の外観は住まいに「落ち着き」と「品格」を与えてくれます。黒く炭化した外壁は、周囲の緑や空の色と調和し、四季を通じてさまざまな表情を見せてくれます。和風建築だけでなく、モダンな住宅にもよく合う、優れたデザイン性も魅力のひとつです。

さらに、焼杉は時間とともにその表情を変えていくことも特徴です。経年とともに味わいが増す天然素材ならではの魅力と言えるでしょう。

焼き方で変わる耐久性

焼杉が外壁材として長年選ばれ続けている理由のひとつは、その高い耐久性にあります。表面を炭化させることで、木材の組織が締まり、雨や湿気が内部に浸透しにくくなります。この炭化層が天然の防水膜のような働きをし、腐朽菌の発生や劣化を防いでくれるのです。

焼杉の仕上がりや性能は、「どのように焼かれたか」によって大きく変わります。主に使われているのは、三角焼き(手焼き)とバーナー焼き(機械焼き)の2種類。

三角焼きは、杉板を3枚組んで筒状にし、内側で火を燃やして一気に焼き上げる昔ながらの製法です。深い炭化層と独特のムラ感が生まれ、自然素材らしい迫力のある表情に仕上がります。

一方でバーナー焼き(機械焼き)は、量産や品質の安定性を目的に、バーナーを組み込んだ機械を使って板の表面を均一に炭化させる手法です。施工のしやすさや仕上がりの均一性がメリットです。

耐久性の面では、炭化層の深さが重要です。三角焼きの方が深く焼かれており、炭化層が分厚く、より長持ちする傾向があり、外壁用途には向いています。

防火性にも優れている焼杉

焼杉のもう一つの大きな特徴が、「防火性の高さ」です。木材でありながら、表面を焼いて炭化させているため、意外にも燃え広がりにくい性質を持っています。これは、炭化層が酸素を遮断する働きをするためで、着火しても急激に炎が広がるのを防ぎます。実際に防火性能を評価する実験においても、未処理の木材と比べて焼杉の燃え進みは遅く、安全性が高いという結果が出ています。

参考文献:(2017),「焼杉に関する研究-性能評価と普及に向けたフィジビリティスタディ―」,住総研研究論文集・実践研究報告書,No.44

「木は燃えやすい」「木の外壁は傷みやすい」といったイメージを持たれがちですが、炭化処理というシンプルかつ伝統的な技法が、耐久性と防火性を兼ね備えた建材を生み出しているのです。「自然素材でありながら安全で長持ちする家」を求める人々にとって、非常に魅力的な選択肢になることでしょう。

とは言え、建築基準法では、建築が密集する住宅地などには外壁に使用できる素材に対して厳しく制限がかけられており、国土交通大臣認定を受けている準防火構造、防火構造に従って施工することは必須です。

見た目の美しさとデザイン性

焼杉が多くの人に選ばれる理由のひとつが、その圧倒的な見た目の美しさにあります。焼かれた杉板の表面には独特のテクスチャーが現れ、炭化による深みのある黒色が住まいに重厚感と静けさを与えてくれます。人工的な素材では再現できない、自然なムラや木目の表情が、唯一無二の外観を演出します。

焼杉は、和風建築だけでなく、現代的なモダンデザイン住宅との相性も抜群です。板の張り方を縦にするか横にするかだけでも印象が大きく変わり、縦張りではシャープで力強い印象に、横張りでは柔らかく落ち着いた雰囲気を生み出します。設計の工夫次第で、さまざまなテイストにマッチする自由度の高い素材です。

さらに魅力的なのは、時間の経過とともに変化する外観です。十数年を経て炭化層が徐々に剥がれ落ち、新築時は真っ黒だった外壁が、グレーへ、さらに長い年月でシルバーグレーへと移り変わります。この変化を「劣化」ではなく、「味わい」や「風格」と感じることができれば、焼杉の魅力は一層深まります。

外観デザインにこだわりたい方にとって、焼杉は単なる仕上げ材ではなく、「建築の主役」となりうる素材です。自然素材を活かした家づくりを目指す方には、焼杉の美しさと個性は、他の外壁材では得られない深い満足感を与えてくれるでしょう。

環境にやさしいサステナブルな建材

焼杉は、環境への配慮という観点からも非常に優れた外壁材です。まず第一に、国産の杉を利用した再生可能な建材であるという点が挙げられます。日本には豊富な杉の森林資源があり、適切に管理された山から伐採された木材を使うことで、輸送エネルギーの削減や地域経済の活性化にもつながります。

さらに、焼杉は化学薬品を一切使わずに加工されるという点でもサステナブルです。一般的な外壁材では防腐剤や接着剤などの化学物質が使用されることが多いですが、焼杉は「焼く」というシンプルな技法だけで、防腐・防虫効果を自然に得られるのが大きな特徴です。

焼杉のもう一つの環境的メリットは、そのライフサイクルの長さにあります。耐用年数が長いため、頻繁に張り替える必要がなく、廃材の発生を抑えることができるのです。これは長い目で見たときの環境負荷を大きく下げるポイントであり、廃棄処理に悩まされることの多い現代建材とは一線を画します。

また、廃棄の際も焼杉は自然に還る素材です。塩ビや樹脂系の外壁材と異なり、焼却時に有害なガスを発生させることがなく、土に埋めても自然に分解されます。まさに、環境循環の中に位置づけられる持続可能な素材といえるでしょう。

「サステナブルな家づくり」を目指すのであれば、焼杉は非常に理にかなった選択肢です。見た目の美しさだけでなく、その背景にある価値観まで含めて選ぶことで、住まいが地球環境に貢献する存在になっていきます。

経年変化と付き合うために知っておきたいこと

経年変化で起こる見た目の変化

焼杉外壁の魅力の一つは、時間の経過とともに表情が変わる「経年変化」にあります。新築時は深く黒々とした重厚感のある外観をしている焼杉ですが、年月が経つにつれて色味や質感が変化していきます。これは焼杉が自然素材であるがゆえに避けられない変化であり、むしろ味わいとして楽しむ方も多くいます。

焼杉は、紫外線・雨風・気温差といった自然環境の影響を直接受けるため、十数年後には徐々に炭化層が薄れ、木肌がグレーやシルバーグレーへと変化していきます。方角や雨がかり、風通しなど周辺環境によって差が出るため、色の差が出ることはつきものです。

決して均一には変化しないため、「ムラ」や「色のばらつき」が気になる方には注意が必要です。ただし自然素材として、住まいに深みと味わいを加えてくれるこの現象は、工業製品では得られない価値です。

焼杉は「完成したときが完成形」ではなく、「年月とともに育っていく外壁」なのだという認識を持つことで、変化をポジティブに受け入れる心構えができるでしょう。

表面の炭の剥がれとメンテナンス

表面の炭が剥がれると、木の地肌が露出し、水分や紫外線の影響を受けやすくなります。まず気を付けたいのは、軒の出です。炭化層のある美しい状態を長く楽しむことと、将来的に炭化層が剝がれることも考慮し、なるべく紫外線や雨風が直接当たらないよう深い軒を出す設計にしておくのがおすすめです。

まず大切なのは、定期的に外壁の状態を観察すること。年に一度でも、汚れや剥がれ、ひび割れなどがないかチェックする習慣を持つことで、トラブルの早期発見・対処が可能になります。特別な道具がなくても、目視で十分確認できます。

汚れが気になるときは、柔らかいブラシで優しく掃除するだけで、かなりきれいになります。高圧洗浄機などの強い力を使うと、炭化層を傷めてしまう可能性があるため注意が必要です。素材に合ったメンテナンス方法を知っておくことが、長持ちの秘訣です。

また、基本的にはメンテナンスをせず自然な経年変化を楽しむことができますが、炭の剥がれや退色が部分的に気になる場合は、部分補修や専用の塗装によるケアも選択肢です。建築会社に相談すれば、建物全体の張り替えをしなくても美観を保つことができます。

完全メンテナンスフリーという訳にはいきませんが、自然素材である以上、手間をかけて育てていく楽しみがあるのも焼杉の魅力です。定期的なケアを前向きにとらえることができれば、長く付き合える外壁材としてその真価を発揮します。

擦れると服が汚れる?採用するときの注意ポイント

焼杉外壁を採用する際に、気を付けなければならないポイントがあります。それは、衣類や荷物が外壁に触れることで、炭が付着する可能性があるという点です。焼杉は、表面の炭化層がそのまま残っているため、軽く擦れただけでも黒くなることがあります。

玄関や勝手口のような、人の出入りが多い場所では、日常的な動線を意識した設計が重要になります。たとえば、玄関先で靴を履くときに腕や荷物が外壁に触れたり、お子さまがふと外壁にもたれたりするようなシーンでは、知らないうちに服が汚れてしまうこともあります。

このような炭の付着を防ぐためには、設計面での工夫が大切です。玄関周りの人がたまりやすい場所では、焼いていない杉板や塗り壁などの別素材に切り替えるといった貼り分けが有効です。設計段階から素材の検討を一緒に行うことで、見た目の美しさを損なうことなく、実用性とのバランスも保てます。

炭がつく=デメリットと捉えるのではなく、「自然素材の個性」として受け入れることが、焼杉との付き合い方のポイントです。事前にこうした特性を理解し、設計や暮らし方に落とし込んでおくことで、より満足度の高い焼杉の外壁を実現できます。

初期費用と施工の難しさ

焼杉は魅力の多い外壁材ですが、導入にはコスト面での検討も欠かせません。まず第一に、多くの人が気になるのが初期費用の高さです。量産型のサイディング材などに比べると、焼杉は材料費・施工費ともに高くなりがちです。

特に、手作業による製造が多い「三角焼き」などの伝統的な焼杉は、職人の手間がかかる分、価格にも反映されます。また、製造過程で板が割れたり反ったりすることもあるため、品質の安定にもコストがかかるのが実情です。

また、焼杉は厚みや反りにばらつきが出やすいため、下地の調整や現場での微調整も不可欠です。そのため、施工日数が通常より長くなることもあります。こうした手間が全体の工期や費用に影響する点も、あらかじめ理解しておくべきポイントです。

しかしながら、初期費用が高くても、長い目で見ればコストメリットを得られる可能性もあります。頻繁な塗り替えや補修が不要なケースも多く、ライフサイクルコストで見れば十分に魅力があると評価する設計士も少なくありません。

費用だけを重視するのではなく、どのような住まい方を目指すのか、素材にどこまで価値を置くのかという視点で判断することが大切です。価格に見合った「満足感」や「魅力」を感じられる素材として、焼杉を選ぶ方も多くいます。

まとめ

焼杉外壁は、単なる建材ではなく「時間とともに味わいを深める素材」です。その魅力も、扱いの難しさも含めて、「自然と共に暮らす」という価値観に寄り添ってくれます。

見た目や耐久性だけでなく、素材との向き合い方、手をかける楽しさ、変化を楽しむ心が問われる焼杉外壁。初期コストやメンテナンスの手間はあるかもしれませんが、それを補って余りあるほどの豊かさと誇りを住まいにもたらしてくれます。

変化を嫌うのではなく、味わう暮らし方を選べるかどうか。それが、焼杉外壁と向き合う上での大きな分かれ目になるでしょう。

あなたの家づくりにおいて、何を大切にしたいのか。その答えの中に、焼杉がふさわしい選択であるかどうかのヒントが隠れているかもしれません。

最後に

今回は焼杉外壁について紹介をしてきましたが、家づくりにはまだまだたくさんの落とし穴があります。

「家づくりに失敗したなぁ」と思う人を一人でも減らせたらと思い、ブログではとても書けない事をメルマガで発信しています。

また、メルマガに登録いただいた方には、特別小冊子「家を建てる前に知らないと大変な事になるお金のはなし」を特典として無料で差し上げております。

メールアドレスのみで大丈夫です。下記フォームよりご登録くださいませ。

【実録】建築会社と担当者選びを失敗した理由