HOME BUILDING TIPS お役立ちコラム

床下エアコンって何?後悔しないための基礎知識と成功のコツ

こんにちは。凰建設代表取締役の森です。

「リビングは暖かいのに廊下や脱衣室は冷え切っている…」

「暖房費はどんどん上がるのに、なぜか家族は寒そうにしている…」

冬の住まいで良くあるこの悩み、実は住宅の性能と暖房の仕組みに原因があることをご存じでしょうか?

暖房機器を増やしても根本的な解決にはならず、かえって光熱費や健康リスクを抱え込んでしまうこともあります。特にヒートショックのリスクや結露によるカビ対策は、快適さだけでなく家族の健康や住まいの寿命にも直結する深刻な問題です。

そこでじわじわと注目を集めているのが、床下エアコンです。今回は、床下エアコンの正しい理解と成功の秘訣をお伝えします。

この記事で得られる5つの答え

・床下エアコンは高気密高断熱住宅ならではの全館暖房方式であり、省エネ性と快適性を両立できる。

・成功のカギは断熱性能・気密性能・空気の流れを考慮した設計にあり、間取りや基礎計画が重要となる。

・床下エアコンは市販の壁掛けエアコンを活用するためコストを抑えやすく、将来的な交換・メンテナンスも容易である。

・施工時には気密・断熱・メンテナンス性を確保する丁寧な仕事が不可欠である。

・床下エアコンを導入することで、家全体が均一に暖まり、光熱費を節約しながら快適な暮らしが実現できる。

床下エアコンとは何か?

床下エアコンの基本的な仕組み

床下エアコンは、一般的な壁掛け用エアコンを床下に風を吹き出すように設置し、その暖気を床下全体に広げて家中を暖める仕組みです。

従来の床暖房のように専用の温水配管や電気ヒーターを施工する必要がなく、シンプルかつ合理的に全館暖房を実現できる点が大きな特徴です。床下の空間を活用し、空気を循環させることで、部屋ごとではなく家全体を暖められることがかのうになります。床下からの放射熱と自然な対流によって、足元からじんわり暖かさを感じられるのも魅力のひとつです。

この仕組みは、特に高気密高断熱住宅において効果を発揮します。外気の影響を受けにくいため、暖気が逃げにくく、効率的に家全体へ行き渡ります。逆に、気密断熱が不十分な住宅では効果を十分に発揮できない点には注意が必要です。

ただし、エアコンを床下に潜らせる使い方は、基本的にメーカーの想定外の使い方にあたります。ですので、床下エアコンを採用する場合は、作り手・住まい手が床下エアコンの知識をしっかり身に着け、あくまでも自己責任で行う暖房方式であることを理解しておかなければなりません。

床下エアコンを正しく設計し適切に運用できれば、非常に高い快適性を得ることができます。

床下エアコンのメリット

床下エアコンの大きな魅力は、家全体を均一に暖められることです。従来の暖房器具では「暖かい部屋」と「寒い部屋」の差が出やすく、廊下や脱衣室で寒さを感じることはもはや当たり前でした。床下から暖気を循環させる床下エアコンなら、各部屋の温度差を小さく保つことができます。

また、足元からじんわりと暖まるため、体感温度が高くなるのも特徴です。エアコンの風が直接体に当たらず、自然な暖かさを感じられる点は、快適性に大きく寄与しており、不快感のない優れた暖房方式です。

さらに、床下エアコンは導入コストを抑えやすいのも利点です。専用の床暖房システムやメーカーオリジナルの全館空調システムと違い、ごく一般的な市販の壁掛けエアコンを活用するため、初期費用を比較的安価に抑えられます。家電量販店で購入できる機器を使用できるという点は、将来の交換を見据えても安心です。

メンテナンス性の高さも見逃せません。床暖房は、床材ごと全てめくって取り替えるしかないというメンテナンス性の低さから、壊れたらそのまま冷たい床材として使い続け、暖房設備は別で設置するという住宅がほとんどでした。しかし床下エアコンの場合は、市販のエアコンを使っているため、部品交換や修理が容易で、特殊な技術や専用部品に依存しません。長期的に見ても、安定した運用が可能です。

床下エアコンは家の耐久性を上げる効果もあります。床下エアコンを稼働させた基礎空間というのは相対湿度が10%台になることも。床下空間がカラカラに乾き、そこに設置されている土台や大引きなどの床組もカラカラに乾いてしまいます。木材がカラカラに乾くというのは、シロアリ対策にとっては、非常に有利に働くものになります。たとえ夏の間に木材が少し湿ることが起きたとしても、冬が来るたびに含水率がリセットされるようになれば、シロアリは非常に住みにくい空間になっていきます。

床下エアコンのデメリット

床下エアコンは魅力的な暖房方式ですが、導入にあたって理解しておくべき注意点もあります。まず大前提として、住宅の断熱性能や気密性能が不十分な場合には効果を発揮しにくいという点です。外気の影響を受けやすい住宅では、床下に送り込んだ暖気が逃げてしまい、快適性も省エネ性も十分に得られません。

また、間取りや基礎の設計に左右されやすいという特性があります。基礎の立ち上がりが多すぎたり、床下の空気が連続していない箇所があると、局所的に暖気が届かないということが起こります。そのため、床下エアコンの導入を考える場合は、間取りの設計段階から「構造計画」と「空気の流れ」を同時に考慮する必要があります。

さらに、服を脱ぐ脱衣室や冷えやすい玄関土間といった空間に暖気をしっかり届ける工夫も欠かせません。これらの場所はヒートショックのリスクが高い空間でもあるため、吹き出し口であるガラリの位置や大きさを数字を根拠に設計することがとても重要です。

これらのデメリットは、設計・施工段階でしっかり配慮することで多くが解消可能です。しかし、これらを無視して、ただ床下に暖気を送るだけでは床下エアコンの快適性は得られません。床下エアコンは「性能の高い家 × 設計施工 ×正しい運用 」が揃って初めて力を発揮する設備であることを理解しておくと安心です。

床下エアコンは省エネか

よくある間違いですが、床下エアコンは壁掛けエアコンに比べて省エネにはなりません。床下エアコンというのはエネルギー的にはロスが大きいものです。なぜならば、普通のエアコンでは暖めない、床下の空間を中心に温めるため暖房空間が増えるからです。

また、家の中が22℃程度だとすると基礎の中の温度は30℃近くになっています。室内よりも外気との温度差が高い分、外壁よりも基礎からのほうが熱が逃げやすくなります。様々な条件によりますが1割~6割程度は家の中ではなく、地球を暖めることにエネルギーが使われています。

床下エアコンは、上手に計画をしないとむしろ増エネになることがあります。地球に逃げていく熱をなるべく少なくして、効率よく室内を暖めることが床下エアコンを省エネで快適に使うポイントです。

導入前に知っておきたいこと

効かない床下エアコン

相談をいただくことが多い、効かない床下エアコンについてお話ししておきます。

「それなりに高断熱住宅。だけど床下エアコンが、思ったように暖かくならない。」

「そもそもどう頑張っても暖かくならない場所がある。」などなど。

床下エアコンの失敗で最も多いのは空調設計です。床下エアコンは空気式暖房であり、空気式暖房が空間を温める要素は2つしかありません。

①空気のエネルギー差 ②空気の移動量

このどちらか、あるいは両方が不足していると床下エアコンが効かないということが起こります。ただ床下にエアコンを吹き出すだけでなく、空気の流れを意図的に設計する技術が必要です。

そして次に多い失敗が、そもそも床下エアコンを導入するレベルまで断熱ができていないという例です。元々高断熱住宅をやっていた会社さんが床下エアコンを導入して失敗するパターンで多いのは、空調の部分での失敗。しかし、元々高断熱住宅をやっていなかったという会社も流行りに乗って床下エアコンをやり始めたというのが、最近。そういう会社での失敗は、断熱不足が原因というのが意外と多いので注意が必要です。

結論として、床下エアコンの導入に重要なのは、空調設計ができる設計者や施工者が関わっているかどうかです。床下エアコンは単に設置するだけでは成功しません。空気の流れを考えたプランニングと、丁寧な施工によってはじめて力を発揮します。信頼できる工務店や設計者と二人三脚で計画を進めることが、後悔しない家づくりの条件です。

床下エアコンは乾燥する?

床下エアコンについて寄せられる疑問のひとつが、「乾燥しやすいのでは?」という点です。加湿器の湿度設定は多くの商品で50%~70%となっています。ですが、実際に高気密高断熱の暖かい家では50%や70%の湿度にしてしまうと、家の中の湿度が高すぎるという危険性があります。

通常、私たちが湿度の単位にしているのは相対湿度といって、%で表示するものです。しかし、建築環境工学上、より多く使われるのは絶対湿度といい、g/kgDAや、g/㎥、kg/kgDAという聞きなれない単位で表されます。小学校の理科の時間に塩水を作る実験をしたと思います。水に塩を入れていくと、ある量からはそれ以上塩が溶けなくなりますが、水を温め、温度を上げていくと、更に塩が溶ける様になりました。実は空気中の水分も同じことが起こっており、温度が高いと、より沢山の水を含むことができます。30度の空気が70%の湿度なのと、10℃の空気が70%なのとでは、空気が含んでいる水の量には大きな差があるという事です。

よく言われるのがインフルエンザ予防に適した絶対湿度のお話で、7g/㎥の絶対湿度であればインフルエンザの生存率は17%と言われております。更に加湿するに越したことはないのですが、私としては、この7g/㎥(5.8g/kg)を基準に考えても良いと思います。

例えば室内気温が13℃の部屋があった場合、7g/㎥(5.8g/kg)まで水蒸気量を持っていくとなると、63%の相対湿度でないといけない事になります。ところが、室温が20℃の部屋であった場合、40%まで加湿をしてあげれば7g/㎥(5.8g/kg)の水蒸気量になります。絶対湿度の概念を理解して、適切な温湿度環境を作っていきたいですね。

ということで、暖かい家になると乾燥しているように見えがちですが、絶対湿度で見比べてみると特別乾燥している訳ではないという事が分かります。ただし、床下エアコンは壁掛けエアコンと比較して温風が直接当たりにくいので、「風で喉や肌がパサつく感覚」が出にくいという点は特徴です。

床下エアコンは暖めるのに時間がかかる

床下エアコンは「すぐに部屋を暖めたい」ときには不向きな暖房方式です。一般的な壁掛けエアコンはスイッチを入れると短時間で吹き出し口から温風が出て暖かさを感じますが、床下エアコンは床下のコンクリートや基礎をじっくり暖め、それが室内へ伝わっていく仕組みのため、暖かさを体感するまでに時間がかかります。

こうした仕組み上、基本的には連続運転が前提となります。朝起きてからスイッチを入れる、帰宅してから短時間だけ運転する、といった使い方では十分な効果を得られません。むしろ24時間運転で基礎全体を温め続けることで、安定した暖かさを保つ仕組みです。

一方で、一度基礎が温まれば室温が安定しやすく、温度ムラも少ないという利点があります。夜間や外出時に暖房を止めてしまうと基礎が冷え込み、再び暖めるのに時間がかかってしまうため、結局は連続運転の方が効率的で快適です。これは床下エアコン特有の「蓄熱」の考え方であり、慣れてしまえば非常に心地よい住環境を実現できます。

ただし、日中の日射取得を上手に取り込んだパッシブデザインの住宅では、床下エアコンをもっと省エネに使いこなすこともできます。日中は太陽のエネルギーだけで室内を暖め、夜だけ床下エアコンを動かす方法や、日中家に居ない共働きの家庭では、太陽光発電を使える日中に床下エアコンと日射取得でオーバーヒート状態を作っておき、陽が沈んだ後は朝まで無暖房といった運用も可能です。高い断熱性能と十分な日射取得があれば、12月中旬頃までは無暖房でも暖かい暮らしができるため、床下エアコンの可動日数も少なく、連続運転より省エネな使い方も可能になります。

結論として、床下エアコンは即効性ではなく持続性に優れた暖房方式です。すぐに暖かさを求める方には不向きですが、高い住宅性能と組み合わせて計画的に使うことで、光熱費を抑えつつ快適な室内環境を長時間維持できます。住宅性能とパッシブデザインによっては床下エアコンをもっと効率的に運用することも可能になります。もちろん付けたり消したりが億劫な方は冬の間じゅう付けっぱなしにしておいても問題はありません。

床下エアコンは冷房では使わない

床下エアコンは暖房に大きな力を発揮しますが、冷房利用には向いていません。理由は単純で、冷たい空気は下にたまりやすいため、床下に冷気を送っても部屋全体に広がらず、冷房効果を得られないからです。冷気が床下にとどまると、床付近だけがひんやりし、頭の高さでは暑さを感じるという不快な温度ムラが生じます。

さらに、狭い床下の空間に冷気が溜まった状態は、結露やカビの発生につながる可能性があります。冷房運転をすることで、エアコン自体にもカビが発生する恐れがあります。床下エアコンの場合、吹き出し口のカビのお掃除は、設置状況からして容易ではありません。暖房のみで利用する場合はエアコンのカビの心配はありませんので、床下エアコンを冷房に使用することはお勧めしていません。

夏場の快適性を得るには、床下エアコンではなく通常の壁掛けエアコンや小屋裏エアコンを利用するのが一般的です。冷気は上から下に落ちる特性があるため、より高い位置からの送風の方が効率的です。

床下エアコンはクリーニングが不要

床下エアコンは一般的なエアコンを使用するため、機器そのもののメンテナンスは比較的容易です。しかし、床下という特殊な場所に設置する点から、通常の壁掛けエアコンとは異なる注意が必要です。長期的に快適な性能を維持するには、定期的な点検や清掃が欠かせません。

まず基本となるのはフィルター清掃です。床下エアコンは24時間稼働するケースも多く、床付近に設置されることから、フィルターにほこりが付きやすくなります。ほこりを放置すると風量が低下し、効率が落ちて電気代が増える原因になります。シーズン中は1週間に1回はフィルター清掃をすることを考慮し、位置決めをすることが大切です。

良く聞かれるのが、エアコンのクリーニングができない問題です。エアコンのクリーニング業者さんは床下エアコンの洗浄はやってくれないところがほとんどです。「ええ、それならカビだらけの空気を吸い込み続けることになるの?」と思いますでしょうか。床下エアコンというのは、基本的には暖房専用です。フィンが結露してカビが生える冷房運転と違って暖房だけで使うエアコンにはカビは生えません。という事はフィルターさえきれいな状態を保っておけば、クリーニングがそもそも不要です。

さらに、長期的にはエアコン本体の交換も想定しておく必要があります。一般的に10〜15年程度で更新が必要となるため、床下に収める場合でも交換しやすいスペースを確保することが重要です。交換性を考慮した施工が将来的な安心につながります。

注意点として、床下エアコンは基本的にはメーカー保証の対象外になります。想定されていない設置環境と判断されるため、故障が発生しても無償修理を受けられないケースがほとんどです。「ええ、保証されないの?大丈夫??」と思う人もおられるかと思いますが、実際には一般的な壁掛けであっても、保証を使ってエアコンを直すという事態は極まれなケースです。

成功する床下エアコン計画のポイント

床下エアコンが向いている高気密高断熱の性能は?

床下エアコンは万能ではなく、適した住宅条件が整ってこそ真価を発揮します。本物の高気密高断熱住宅とは、外気の影響を受けにくく、少ないエネルギーで室温を安定させられる住宅のことです。断熱性や気密性が低い住宅では、床下に送り込んだ暖気が外へ逃げてしまい、十分な効果を得ることができません。

具体的には、UA値(外皮平均熱貫流率)やC値(気密性能)といった性能指標が一定基準を満たしていることが望ましいです。例えばUA値0.46以下(断熱等級5相当)、できれば0.30以下(断熱等級6〜7相当)、C値は1.0以下、理想的には0.5以下が推奨されます。これらの基準をクリアすることで、床下エアコンの性能を最大限に活かすことができます。

床下エアコンをやる時点で、床暖房と同じように快適性は高くなりやすいため、失敗を失敗だと気づいていない作り手・住まい手もいます。断熱不足の住宅で床下エアコンをやることは光熱費も増えることになるので注意が必要です。そして、現場での施工精度が大きく結果を左右します。設計図通りの断熱材を使用していても、現場で隙間や欠損があれば性能は大きく低下します。現場での丁寧な施工こそが本物の断熱性能を支える鍵となります。

床下エアコンは「本物の高気密高断熱住宅」であってこそ効果を発揮するシステムです。もし断熱性能が不十分なまま導入しても意味がありません。数値や仕様だけに惑わされず、実際の測定結果や施工精度を重視してください。性能数値と施工品質の両方を満たしたうえで計画することが、床下エアコンを成功に導く前提条件です。

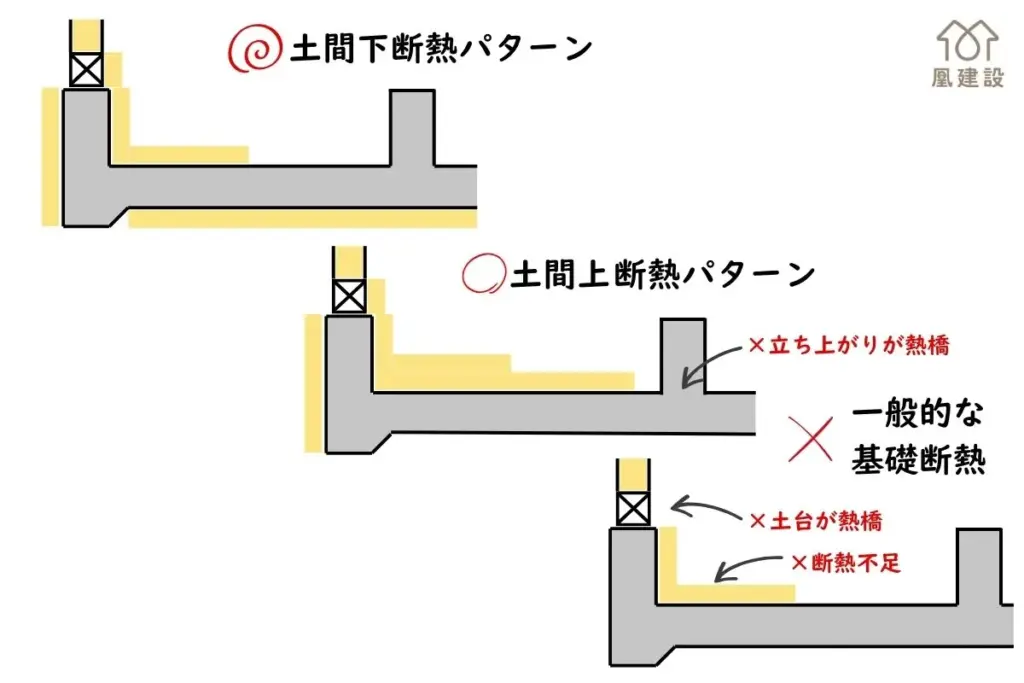

床下エアコンをやるならこの基礎断熱

特に気を付けなければならないのが、基礎の断熱です。全国の様々な床下エアコンを拝見させていただいておりますが、一定数、断熱不足の基礎があります。家全体として高断熱住宅であることは前提ですが、床下エアコンを導入する場合は、基礎断熱を通常よりも強化する必要があるのです。

床下エアコンの場合は、床下空間から地面の下や基礎の立ち上がりから沢山の熱が逃げていきます。なぜなら床下熱源方式の暖房の場合は、室温が22℃程度だとすると床下の温度は30℃近く。外壁よりも基礎からのほうが外気との温度差が大きい分、熱が逃げやすくなります。

様々な条件によりますが一般的な基礎断熱で、床下エアコンを動かした場合、エアコンの熱量のうち、正しく床の上に供給される割合は4~9割程度です。普通に居室に壁掛けエアコンを付ければ2.2kW(6畳用)のエアコンで家中を温められる計画だったのに、床下エアコンにしたばっかりに3.6kW(12畳用)の物にしないといけないというようなことが起きてしまいます。

(参考文献:Hiroki Ikeda, Yasushi Ooi and Takashi Nakaya (2021).「Underfloor Heating Using Room Air Conditioners with AirSource Heat Pump in a Foundation Insulation House」)

床下エアコンをするのであれば、基礎の断熱こそ一番分厚く。弊社の場合、床下エアコンなら立上りの断熱は外側にXPS150mm、土間には全面50mm敷き込み、外周部は更にプラスします。そしてできれば土間上ではなく、土間下での敷き込みが理想です。内部の立ち上がりから地面に向かってどんどん熱が逃げるのを防ぐためです。基礎内断熱ではなく基礎外断熱の方が、より熱が逃げにくくなります。

床下エアコンと間取りの関係

床下エアコンを効果的に活用するためには、間取りと基礎設計の工夫も欠かせません。特に注意すべきは基礎の立ち上がりです。基礎が細かく区切られていると、床下の空間が分断され、暖気の流れが滞ってしまいます。結果として、一部の部屋だけ暖かく、他の部屋は寒いという状態になりかねません。

そのため、床下エアコンを導入する場合は、暖気の通り道を意識した基礎設計を行うことが大切です。基礎の立ち上がりを減らし空気が循環できるようにする、通気パッキンを使うなど、床下空間をできるだけ一体化させる工夫が必要です。

基礎の構造は間取りに左右されるため、床下エアコンを導入する際は、間取りを考える段階で、基礎の構造や暖気の経路までを複合的に検討する設計力が必要です。

床下エアコンの選び方

そして大事なのが、床下エアコンに高価な機種を使わない事です。20万も30万もするような高いエアコンを使うと、壊れた時に嫌ですよね。弊社も床下エアコンを採用する場合は、最低限の機能がついたものだけにしています。保証が付かないため、壊れたら気軽に買い替えられる廉価なものにしておくのが賢明です。

また、床下エアコンは吹き出し口が床下に設置することが多いです。普通のエアコンというのは、リモコンの受信部がエアコンの右下についていたりします。エアコンを床に埋め込むと、リモコンが反応しなくなってしまうのでその対策はマストです。①有線式のリモコンを使う。②受講部を床上に延長しておく。③Wi-Fiで遠隔操作をする。エアコンを選ぶ際には、このいずれかの対策ができるように注意して検討しましょう。

吹き出し口(ガラリ)の設計

床下エアコンを導入する際には、エアコンから最も離れた部屋や家の中でも特に寒さを感じやすい場所に暖気を届ける工夫が必要です。家全体を均一に暖めることが床下エアコンの目的ですが、きちんと設計をしていないと、一部の空間に温度差が生じてしまいます。

代表的なのが脱衣室です。お風呂に入る前に裸になる空間であるため、室温が低いとヒートショックのリスクが高まります。床下エアコンを計画する際には、脱衣室にも暖気が届くように吹き出し口の配置や大きさを考慮することが欠かせません。

次に玄関も要注意です。外気と接する時間が長い場所であり、断熱性能も家の中では弱い場所になります。玄関だけがどうしても寒くなってしまったり、玄関ドアを開けるたびにリビングに冷気が走るといったことは起こりがちです。床下エアコンを活用する場合、玄関にも暖気が循環するように設計しておくことで、不快感を和らげることが可能です。

ただし、吹き出し口(ガラリ)の配置や大きさは、間取りや床下エアコンの設置位置により最適解は全く異なります。このブログを読んで、なんとなくで脱衣室にガラリを付けてしまっては、脱衣室ばかり暖まって他の部屋は寒いなんてことも起きかねません。空調設計ができる設計者さんにきちんと計算をしてもらうのが成功への近道です。

床下エアコンをスッキリ隠す設計手法

床下エアコンは設置位置を考慮したり造作家具などと組み合わせることで、エアコンの存在を目立たせないこともできます。設計段階からエアコンの位置を一緒に考えることで生活感を見せないスッキリした設計が可能になります。

もっとも安価にできる方法は、プライベート空間に設置する方法です。脱衣室やクローゼットの中のような、家族しか立ち入らないプライベート空間に設置することで、エアコンを隠すことをしなくてもリビングや来客者からはエアコンの存在が見えなくなります。階段下の、高さが低く有効活用しずらい箇所に設置するのも合理的です。

小上がりの畳スペースがある場合には、畳の下に設置することもあります。メンテナンスの為に畳を簡単に上げられるような工夫をしておくことで、見た目を損なわずメンテナンスも容易になります。機能性とデザイン性を両立できる方法です。

また、造作家具と一体化させる手法も効果的です。本棚やテレビ台の下に床下エアコンを組み込み、部屋に合う材質で造作家具を製作すればインテリアに自然に溶け込みます。家具と一体化することで、生活感のない空間を演出できます。場合によっては空気のリターンを考慮する必要がある為、スリットなどを同時に設計しておく必要がある点は要注意です。

吹き出し口のガラリにも工夫が可能です。一般的な樹脂製ガラリではなく、床材と合わせた木製ガラリを採用すれば、インテリア全体の質感と調和させることができます。小さな工夫ですが、床材や室内のデザインに合わせて材質を変えることは空間の印象を大きく左右します。

将来的な備え

最適な空調計画を設計したとしても、将来的な家の使い方や設備の変化に備える必要があります。年数の経過とともに、その生活スタイルや趣味嗜好は変わってくるため、家中の温湿度が均一であることが良い場合もあれば悪い場合もあります。

各室のエアコンは新築当初は不要な場合が多いのですが、将来的な家族の成長や家族構成の変化に合わせて必要になる場合もあります。家族の病気、室温変動をしてはいけないペット、植物など、個別の空調を必要とするシーンはいくらでも想定されます。

弊社で家を建てる方には、今はメインの冷房用暖房用エアコンがあるという場合でも、各居室にはいつでもエアコンを取り付けられるよう電源とスリーブの準備はするようにしています。床下エアコンや小屋裏エアコンといった方式が未来永劫使えるとは限りません。将来の備えとして、専用回路の電源と住宅を貫通するスリーブがあるというのは非常に有用性があります。エアコン以外の用途にも、通信の為の線を引っ張ったり、逆に200Vの電圧を外に送り出したりと、予備のスリーブと電源が役立つことはしばしばあります。

住宅は高性能になればなるほど、外壁はミルフィーユのように様々な部材が何層にも覆われるようになります。後から外壁に穴を開けることになりますと、その丁寧に作られた断熱層・気密層のミルフィーユが崩れてしまいます。そのため、なるべくたくさんの場所に外への貫通部を設けるようにしています。

まとめ

床下エアコンは、高気密高断熱住宅ならではの暖房方式として注目されています。市販の壁掛けエアコンを床下に設置し、床下空間を経由して家全体を暖める仕組みは、シンプルでありながら省エネ性・快適性に優れています。従来の全館空調や床暖房と比べても導入コストを抑えやすく、長期的な維持管理も安心できる点が大きな魅力です。

ただし、床下エアコンは誰にでも万能な設備というわけではありません。断熱性能や気密性能が不足している住宅では、その効果を十分に発揮できませんし、間取りや基礎設計が空気の流れを妨げると快適性が損なわれます。性能 × 設計 × 施工の三位一体が揃って初めて成功する暖房方式です。

また、メンテナンスや将来的なコストを考える視点も欠かせません。オリジナル設備や特殊なシステムは故障時に高額な費用が発生するリスクがありますが、床下エアコンは汎用品を活用しているため、交換や修理の自由度が高く、生涯コストを抑えやすい点も安心材料です。「後でお金がかからない設備」という観点で見ても、優れた選択肢といえます。

さらに、設計や施工の工夫次第で、脱衣室や玄関土間など寒くなりやすい場所も快適に保つことが可能です。吹き出し口のデザインや設置場所を工夫すれば、空間デザインと快適性を両立させることもできます。生活感を抑えつつ、美しく快適な住まいを実現できるのは、床下エアコンならではの魅力です。

結論として、床下エアコンは省エネ・快適性・コストパフォーマンスを兼ね備えた優れた暖房方式です。しかし、その成功は偶然ではなく、計画的な設計と精度の高い施工にかかっています。これから住まいづくりを検討される方は、ぜひこの記事を参考にし、信頼できる工務店や設計者とともに、後悔のない選択をしていただければと思います。

最後に

今回は床下エアコンについて紹介をしてきましたが、家づくりにはまだまだたくさんの落とし穴があります。

「家づくりに失敗したなぁ」と思う人を一人でも減らせたらと思い、ブログではとても書けない事をメルマガで発信しています。

また、メルマガに登録いただいた方には、特別小冊子「家を建てる前に知らないと大変な事になるお金のはなし」を特典として無料で差し上げております。

メールアドレスのみでご登録いただけます。

【実録】建築会社と担当者選びを失敗した理由